平成12年度 病害虫発生予察情報 第9号

注意報第5号

平成12年6月8日 北海道病害虫防除所

(連絡先:予察課 Tel.01238(9)2080(内)323

Fax.01238(9)2082)

コムギ縞萎縮病の発生が目立っています

収穫作業と今後の作付けに注意

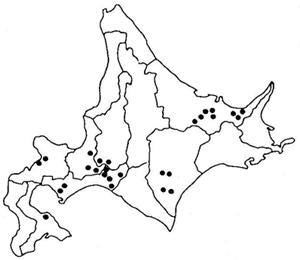

コムギ縞萎縮病は、北海道では平成3年に恵庭市、千歳市および長沼町で発生が確認されました。その後平成8年頃から発生地域が徐々に拡大し、平成11年には7支庁19市町村で発生が認められました。本年、新たに8市町村で発生が確認され、各地で被害が目立っていることから、収穫作業および今後の作付けには注意が必要です。

- 発生地域 全道

- 発生程度 多

- 注意報発令の根拠

- 発生地域の拡大が著しく、被害も目立ってきている。

- 現在の基幹品種は本病に弱い。

- 防除対策

- i. 発生確認を急ぐ

- 気温が高くなると病徴が不鮮明となることから発生確認を急ぎ、発生が確認された地域では今後の作付けに注意する。

- ii. 収穫時の注意

- 発生ほ場では品質が低下するので、無発生ほ場と発生ほ場を別々に収穫する。

- iii. 伝染源の移動防止

- 病土が唯一の伝染源であることから、病土の移動が発生地域を拡大させる。そのため発生ほ場は最後に収穫し、作業機による病土の移動を防止する。

- iv. 輪作体系の維持

- 連作は病土の汚染程度を飛躍的に高める。したがって、連作は避ける。

- v. 品種の選択

- 発生地域では品種の選択に注意する。

図1 コムギ縞萎縮ウイルスの分布

(発生市町村,2000年)

付 記

1.病気の特徴

- 病徴:

- 葉身にかすり状の退緑斑点が現れ、葉身の半分程度が黄白色となり、草丈は低くなる。症状は起生期頃から観察され、6月上旬以降は不明瞭となる。

- 伝染方法:

- 本病は土壌伝染性のウイルス病である。コムギ縞萎縮病ウイルスが土壌中に生息するポリミキサ・グラミニスという土壌菌によって媒介される。発病適温は10〜15℃。病土は数年以上にわたって病原性を維持する。

- 発生環境:

- 早まきおよび土壌水分の多いほ場で発病が多くなる傾向がある。

表1 縞萎縮病に対する抵抗性の品種間差(発生ほ場)

| 品種名 | 抵抗性 | 子実重(Kg/a)* | 千粒重(g)* |

|---|

| ホクシン | 弱 | 36.4 | 33.1 |

|---|

| チホクコムギ | やや弱 | 43.6 | 37.1 |

|---|

| ホロシリコムギ | 中 | 53.9 | 43.2 |

|---|

| 北見72号 | やや強 | 55.5 | 38.9 |

|---|

注)子実重および千粒重は平成7〜10年の4ヶ年平均

平成12年普及奨励ならびに指導参考事項

病害虫発生予察情報一覧へ戻る

病害虫発生予察情報一覧へ戻る

ホームページへ戻る

ホームページへ戻る