| (1)小麦のムギキモグリバエ 平成19年は、上川支庁管内を主体に、春まき小麦のムギキモグリバエによる被害が多発した。被害は特に上川北部・中部で多く、春まき小麦と秋まき小麦が混在している地域で多い傾向があった。本種による被害は、春まき小麦の分げつ途中に主要茎を加害されて分げつ数が激増する「異常分げつ」による無効茎増加の被害が重要である。この被害は、小麦の播種時期が遅いほど大きくなる。茎単位では、加害時の茎の生育ステージによって症状が異なり、加害が早い順に、新葉が抽出しないで枯死する「茎芯枯れ」、穂ばらみ状態で出穂が停止する「出穂不能(出すくみ)」、出穂前の穂や葉を食害されることによる「傷穂」、出穂時に下部の茎内を食害されることによる「白穂」などがある。本年報告のあった被害は、春まき小麦の無効分げつ茎、出穂不能、白穂などによる有効茎不足、秋まき小麦の白穂、生育初期の芯枯れである。 近年の被害多発は、数年間継続している高温傾向によるムギキモグリバエの密度増加が直接的な原因と考えられる。これに加えて、地域によっては適正時期よりも早い秋まき小麦の播種が関与しているものと考えられる。本種は第1世代幼虫による春季加害の後、7月以降に発生する第2,3世代幼虫が越冬して、秋まき小麦だけでなく、春まき小麦でも翌年の発生源となる。本年被害の多発した地域の中には、生育初期の秋まき小麦に芯枯れの被害を認めたほ場もある。早期に発芽した秋まき小麦は好適な越冬寄主となり、春季の春まき小麦被害多発の重要な原因になる。 以上のことから、ムギキモグリバエの被害多発地域では、秋まき小麦の播種を適正時期に行うことが大切である。また、春まき小麦は加害期間の短縮、被害症状軽減の両面から、早期播種に努める。防除にあたっては、5月下旬以降6葉期頃まで茎葉散布を実施する。初冬まき栽培は被害軽減効果が高く基本的には防除不要と考えられるが、多発地域ではほ場全体での被害量を観察、評価した上で防除要否を判断する。出穂の早い秋まき小麦は、一般に白穂など後期の被害が生じやすい。これら被害は目立つが、ほ場全体での被害量は大きくないため、防除は不要である。 写真 上:ムギキモグリバエ成虫、中:出すくみ、下:白穂(左)・傷穂(右) |

|

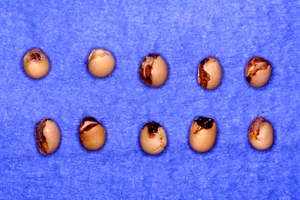

TOP

| (2)大豆のマメシンクイガ 平成19年は、前年に引き続き大豆のマメシンクイガによる被害が多発した。発生面積率は高めの傾向が持続し、特に胆振支庁管内では92%に達した。本種の多発傾向は過去20年間で2回目で、前回多発した平成12年は、産卵期である8月が前年から続けて2年連続で高温に経過した。平成18,19年の多発生も、平成17年以降続いて高温に経過している8月の気象の影響があるものと考えられる。本年も8月は高温に経過したことから、平成20年も本種の多発が予想される。 本年、これまで本種の発生・被害がほとんど認められていなかったほ場での被害発生や、薬剤散布を実施したにもかかわらず被害が多発する事例があった。これらの原因として、これまで少発生だった地域では防除実施率が低いこと、栽培期間中に発生の把握が難しいマメシンクイガに対する防除適期を逃したことなどが考えられる。 マメシンクイガ成虫の羽化時期は、日長により決定するとされている。芽室町における発生期は、少発生年を除くと産卵初発8月2〜3半旬、同盛期8月3〜5半旬(平年:8月4半旬)、終息期は8月6半旬であり、産卵期に大きな年次変動はない。このことから、道内のその他の地域においてもマメシンクイガの産卵時期は芽室町とほぼ同じ8月中・下旬、防除適期は8月中旬から9月上旬頃と考えられる。多発ほ場では、8月中旬以降、早朝から午前10時、午後3時頃から夕方までの時間帯に大豆の草冠部を飛翔する体長5mm程度の黄褐色の小型の蛾が認められる。また、大豆莢上の卵を観察して産卵時期を把握することも可能である。防除にあたっては、適期を失しないことに加え、残効期間が比較的長い合成ピレスロイド剤を主体に、繁茂した茎葉中の莢に薬剤が触れるよう、十分量の薬剤を散布することが望ましい。 マメシンクイガの成虫は移動力が乏しく、連作ほ場では被害が増加する。連作など、大豆に偏った栽培を行っている地域では、これらのことが本種多発の大きな原因と考えられる。センチュウ害や土壌病害回避を含め、適正な輪作を行うことが基本である。 収穫後に大豆子実に対する被害が確認される害虫には、マメシンクイガ以外にキタバコガなどのヤガ類もあげられる。ヤガ類による被害は大豆子実に円形または楕円形にえぐり取ったような陥没が認められるのに対し、マメシンクイガによる被害子実は縫合部に沿って溝状に細かく削り取った跡が残る。ヤガ類による子実被害が目立っている地域もあることから、被害の原因となっている種類を正しく把握して対策を講じることが大切である。 写真 上:マメシンクイガ卵(左)・成虫(右)、中:莢内の幼虫、下:被害粒 |

|

TOP